愛知県の歴史は熱い!

三種の神器の一角・草薙の剣を納めるという熱田神宮

平安、鎌倉時代に活躍し幕府を開いた源頼朝の生まれ故郷

戦国時代には織田信長や豊臣秀吉などの大大名を生み出す

戦国の世を終わらせた徳川家康が築城した名古屋城

ってな感じで、愛知県は歴史が好きな人にとっては堪らない地域なのです。どれだけ調べても尽きない面白さ、何度訪れても終わらない歴史の旅がここにはあります。

さて、今回はそんな愛知県の中心地にある名古屋城に行ってきました。それでは、名古屋城の風景と歴史について紹介します。

どうぞ最後までお付き合いください。

名古屋城へのアクセス

自動車なら名古屋高速都心環状線の丸の内を出て、右にUターン。そして北に向かいます。道なりに進むと青看板に県庁・市役所とありますので、右折し県道215号線に入ります。少し進むと名古屋城の看板がありますので、あとはそれに従えばok。

でも自動車はあまりおすすめしません。都会の道は運転しにくいですから。

宿泊先が近いならタクシーを利用するといいでしょう。電車でも行けますけれど乗り換えが面倒です。というか時間があるなら名古屋駅から歩いていくことも可能です。30分くらいかかりますが、名古屋の街並みを眺めながら散策するのも粋ですね。

名古屋城の歴史

室町時代末期。

『尾張の大うつけ』と呼ばれた織田信長が生まれる少し前のお話です。

尾張国の一部を治めていた那古野氏の拠点に駿河守護の今川氏親が建てた『柳之丸』が名古屋城の起源だといわれています。

柳之丸には今川氏親の六男・氏豊が居住していました。

今川氏が尾張攻略のために建てた城ですが、1532年ごろに織田信長の父親で『尾張の虎』と称された織田信秀の計略で奪われてしまいます。

計略は単純なもので柳之丸で寝泊まりできるくらい氏豊と親しくなり、隙をついて家臣を館に入れて追い出すといった感じ。単純ではありますが、よく成功したものです。

略奪後、信秀は柳之丸を那古野城と改名しました。

1534年に織田信長が誕生します。

那古野城で生まれたという説もありますが、どうやら最近の研究では勝幡城(しょばた)で生まれたというのが定説になっています。

5歳になった織田信長が那古野城主に。

1555年に本拠地を清州城へ移し、那古野城は廃城となります。

少し時代が飛びます。

本能寺の変(1582年)で横死した信長の跡を継いだ(奪った)豊臣秀吉が亡くなる(1598年)と、徳川家康が台頭。関ヶ原の戦い(1600年)で勝利した家康が江戸幕府を開きます(1603年)。

家康は大阪城の豊臣秀頼との戦いに備え、大阪城を囲むように城を建て始めます。その中の一つが現在の名古屋城です。

那古野城は廃城されてから放置されていたので、辺り一面は自然で溢れかえっていたそうです。

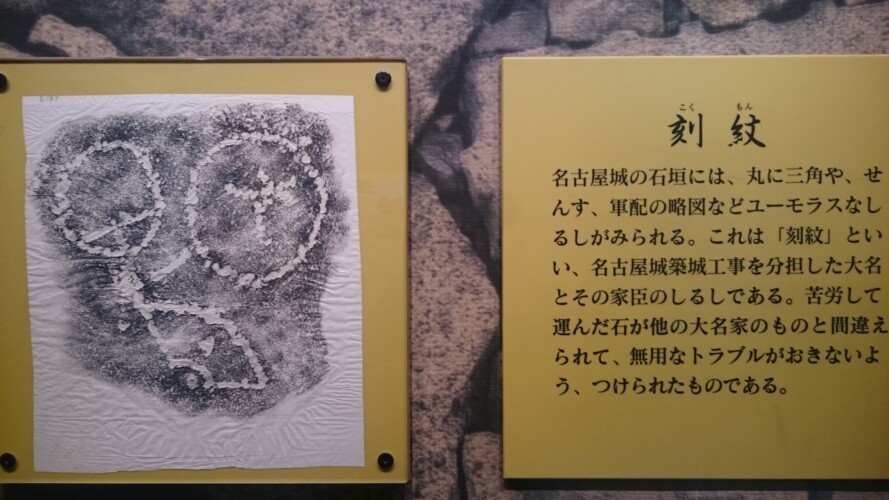

名古屋城築城には多くの大名が関わっています。

天守石垣を担当した加藤清正を始め、福島正則、黒田長政、池田輝政、細川忠興etc……。

これは対豊臣秀頼を想定しての天下普請(幕府が大名に命じた土木工事)でしたが、外様大名の競争心を煽って忠誠心を確かめるため、また彼らの勢力拡大の阻止を狙った政策だったようです。

現地案内板より

江戸時代が終わり明治時代に入ると名古屋城は取り壊されそうなったり、大地震に見舞われたりしましたが、なんとか形は保っていました。

しかし太平洋戦争の空襲によりほとんどが消失しています。

とても残念です。

まぁ、城郭は日本のシンボルみたいなもんだから狙われても仕方ないか……。

戦争に負けてしまったからね。本当は仕方ないの一言で片づけたくないのですがね。

終わりに

名古屋はいいですね。

実は少しの間、名古屋で働いていたことがあります。そのときは今ほど旅や歴史にどっぷり浸かっていなかったので、名古屋城にすら行きませんでした。

まぁ、当時は地獄のような生活を送っていたのでそんな余裕もなかったのですが……。久し振りに名古屋に訪れて嫌な過去を思い出しいたたまれない気持ちになりました。

でも、名古屋はいいですね。

コメント