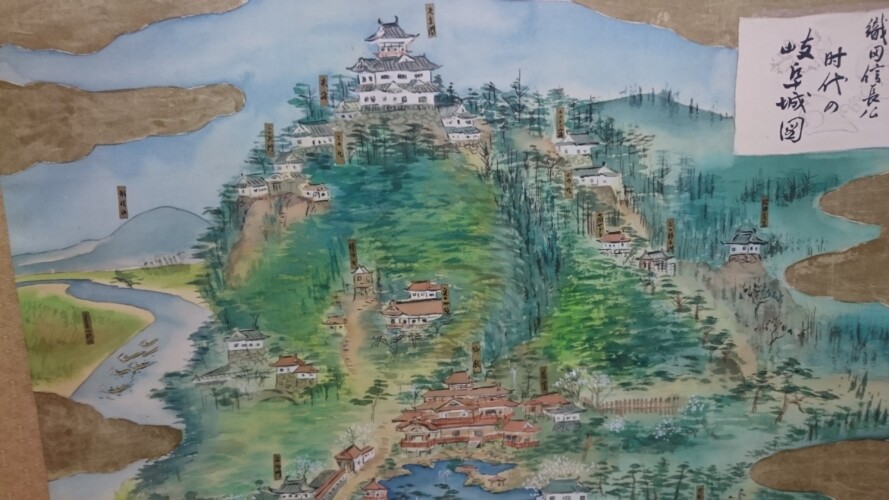

稲葉山城(岐阜城)を拠点にした斎藤道三の一代国盗りはあまりに有名です。

でも最近の研究では親子二代で国を乗っ取った説が有力になっているみたい。ですので斎藤道三の前半生は父の庄五郎の後半生と入り混じっていてかなりややこしいことになっています。

今回は岐阜城の歴史と斎藤道三の国盗りについてです。少し長くなりますがお付き合いください。

それでは参りましょう!

岐阜城へのアクセスと情報

東海北陸自動車道岐阜各務原I.Cから国道21号線を西進、国道156号線を北進、岩戸トンネル出口を左折、鵜飼い大橋手前を左折、金華山トンネルを出た付近に岐阜公園駐車場(1回300円)。徒歩3分の岐阜公園内から金華山ロープウェー3分、金華山ロープウェー山頂駅から徒歩8分。

岐阜市HP 岐阜城へはどのようにいけばよいですか?より(リンク切れ)

JR岐阜駅からバスも出ています。岐阜公園・歴史博物館前のバス停で下りれば金華山の麓まで行けます。

そこからはロープウェーを利用しましょう。

徒歩で岐阜城まで登れないこともないですが、登山です。

稲葉山の砦と二階堂氏

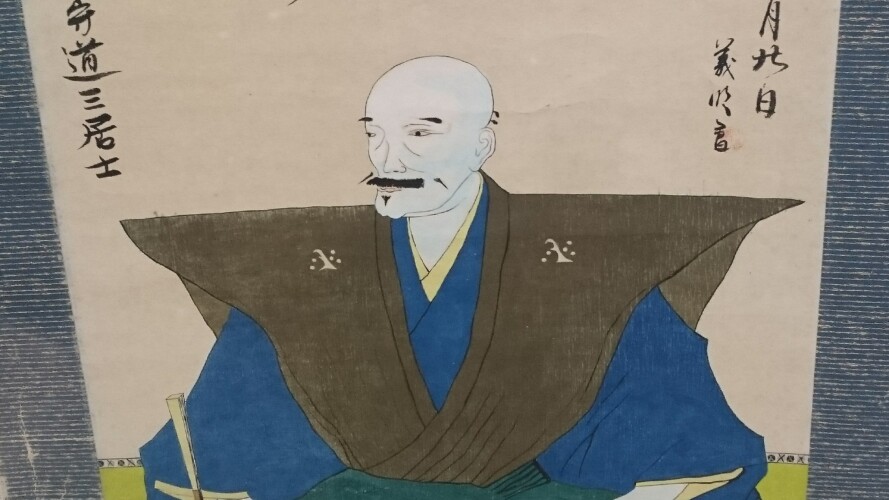

岐阜城 展示物(二階堂行藤)より引用

1200年くらいに軍事的目的で工藤(二階堂)行政がここに砦を建てたのが始まりといわれています。工藤行政は鎌倉時代の人物で源頼朝に仕えました。

二階堂で有名だった鎌倉永福寺の近くに屋敷を構えたことから後に二階堂を名乗るようになります。残念ながらこの頃のことはあまり史料が残っていないようで情報が少ないです。

二階堂行政の数代先の行藤が亡くなってから、しばらくこの城は利用されなかったようです。

守護代の斎藤氏

岐阜城 展示物(斎藤妙椿)より引用

1400年前半、美濃国(岐阜南部)は美濃守護の土岐氏が治めていました。

現在でも岐阜県には土岐市や瑞浪市土岐町など土岐氏に由来する地名が残っています。廃城になっていた稲葉山城を修繕したのは守護代の斎藤利永と伝わります。斎藤利永が亡くなると、その弟の斎藤妙椿が後を継ぎます。

斉藤妙椿は1411年生まれで幼少期に出家して僧侶になりましたが、1460年に兄が亡くなったため後継ぎに選ばれました。

彼がの功績は、

・応仁の乱で活躍

・土岐家よりも高い官位を授かる

・歌人でもある

・経済力があった

といった感じで、とてもデキる人だったようです。

斉藤妙椿が1480年に亡くなると斎藤利永の息子である斎藤利藤が美濃国守護代に。その後、後継者問題で身内揉めが発生し斎藤家は混乱状態に陥ります。

ここでマムシ(道三)が登場します。

美濃の蝮こと斎藤道三と父、庄五郎について

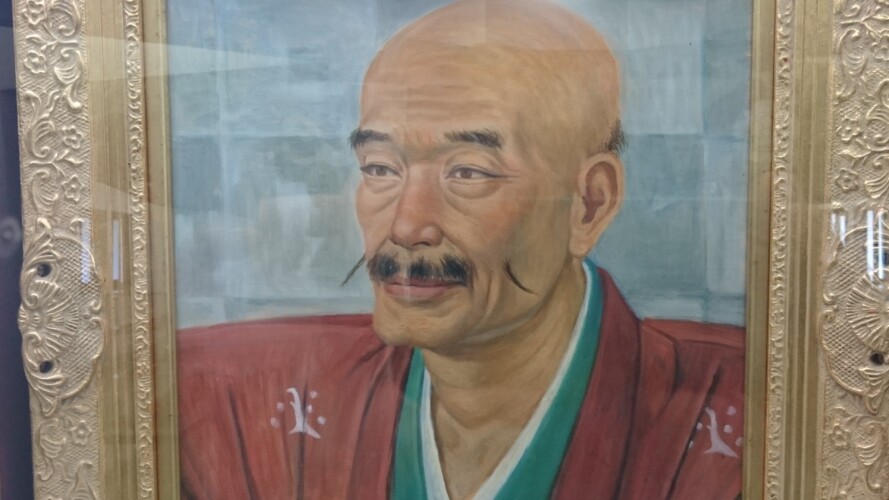

岐阜城 展示物(斎藤道三)より引用

斎藤道三の父である松波庄五郎は京都で僧侶をしていました。

法弟の日運が美濃国(岐阜県)の寺で住職になるということで追隨し、庄五郎は僧侶やめて油問屋の娘と結婚。そして油売りを始めます。庄五郎は大道芸のような奇抜な販売方法で油を売り捌き一躍有名になりました。

すると何処からか声が掛かり、武士の道を志すようになったと云います。

器用な庄五郎は武芸を難無く習得してみせ、法弟・日運の親戚である長井長弘を紹介されました。粉骨砕身の働きが長井長弘に認められ、それまで断絶していた長井家臣『西村氏』の名を授かり西村勘九郎正利と名乗ります。

瞬く間に美濃国中に庄五郎の良い評判が広がり、美濃守護大名家の土岐頼芸から声がかかります。その後も主君のために尽くし頼芸から信頼を得るまでに至ります。

ある時を境に土岐頼芸は兄・頼武と後継者争いを始めるようになります。土岐頼芸(小守護・長井長弘、庄五郎)vs土岐頼武(守護代・斎藤利良)の形勢が出来上がり、何度か争った末、土岐頼芸が勝利して美濃守護になります。

この戦いで庄五郎は勝利に貢献したと伝わります。

国盗り!斎藤道三について

この辺りから斎藤道三の名が世に現れます。

恐らく父子の共謀だと思うのですが、ここでは道三が謀ったということにしておきます

道三も庄五郎譲りの器用さを持っていたようで土岐頼芸から重用されました。道三は上を目指すにあたって邪魔な存在、かつての主君・長井長弘を頼芸と仲違いさせ誅殺しています。1533年頃に長井長弘が殺害され、同時期に庄五郎が病死したと云われています。

岐阜城 展示物より引用

このあと再び土岐家の内乱が勃発します。

越前の朝倉家と近江の六角家が頼純側に付き美濃全域を巻き込む大きな戦いになりました。また、同時期に発生した長良川の氾濫が相まって土岐家の勢力は衰退。この頃、守護代だった斎藤利良が亡くなると斎藤利茂が守護代を継ぎます。

持是院家の断絶に目を付けた道三は土岐頼芸の許可を得て斎藤新九郎利政を名乗ります。良家の血脈を守る口実で権力の座を狙いました。

道三は考えます。

『守護代か。いや待てよ…。この弱体し切った土岐家を見てみよ。いっそのこと美濃国全部を乗っ取れないだろうか?うむ…。土岐家でやっかいな奴といえば。頼満様か……。(土岐頼芸の弟)』

1541年、道三は頼満を毒殺します。これにより土岐頼芸と道三は険悪状態となり争いが始まります。押され気味な時期もありましたが、 翌1542年、道三は土岐頼芸の居城を襲い勝利。 土岐頼芸を尾張に追放し美濃国主になりました。

これが有名な『国盗り』です。

もちろん土岐家は黙っていませんでした。

かつては守護争った土岐頼芸と土岐頼純が手を組み道三に挑みます。さらに尾張の織田信秀(信長父)と越前の朝倉氏を味方に付けています。

その後、道三は名将揃いの織田、朝倉に城を落とされたり、どさくさに紛れて土岐頼芸が美濃守護に返り咲いたりと苦しい状況が続きますが、重要な戦いではしっかり勝利を収めました。

・朝倉氏とは土岐頼芸が守護職を退任するという条件で和睦

・織田氏とは加納口の戦いの道三の大勝利によって和睦

この際に道三は娘の帰蝶を織田信長に嫁がせています。

道三の晩年

岐阜城 展示物(斎藤道三)より引用

1554年に剃髪。仏門に下り道三と名乗り隠居。

隠居後、息子の斎藤義龍に家督を譲ったのですが、次第に義龍を無能扱いし始め他の息子たちに愛情を注ぎ始めました。仕舞には義龍の廃嫡まで画策します。

キレた義龍は弟達を殺害し『道三討つべし!』と挙兵。

様々なところから恨みを買っていた道三は人望が薄く、対抗するだけの兵が集まらず長良川の戦いにて戦死。享年62。

救助のために織田信長も出兵しましたが間に合いませんでした。

斎藤道三、亡き後

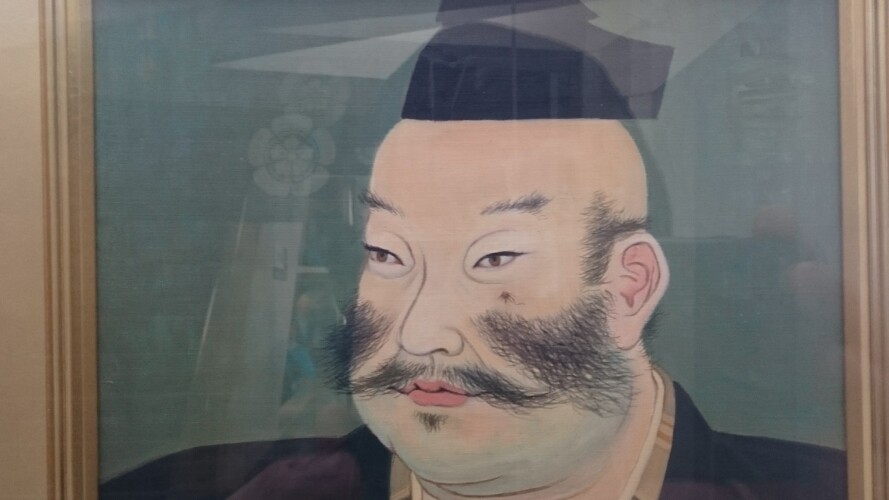

岐阜城 展示物(斎藤義龍)より引用

斎藤道三にスポットが当たりすぎているせいで義龍はあまり話題になりませんね。

義龍は長良川の戦いでは道三を凌駕する兵数を集め圧倒しています。見事な采配をする義龍を見て道三は『間違っていた。あいつはデキる男だった。』的なことをいったという逸話が残っています。

道三を討った後、荒れていた美濃国を立て直します。内政もしっかりしていたようです。度々攻めてくる織田信長の侵入も許しません。軍事センスも良し!

ところが、35歳という若さで亡くなってしまいます。

戦国大名としての能力は十分だったのに余りに短命だったため印象が薄いのかもしれません。

歴史の『~たら、~れば。』はナンセンスとよく言われますが敢えて言います。斎藤義龍がもう少し生きていれば歴史が変わっていたでしょう。なんせ信長が足止め喰らうわけですから。

岐阜城 展示物(竹中半兵衛)より引用

斎藤義龍の息子・龍興の代で道三流斎藤氏は滅びます。

斎藤龍興のエピソードで著名な出来事は竹中半兵衛による稲葉山城乗っ取り事件です。斎藤家臣の竹中半兵衛と安藤守就がたった16人の配下と共に龍興の稲葉山城を奪取してしまったというお話。主君を戒めるために行った行為だったので結局返上したわけですが、これでは残念大名としか評価されません。

道三の代から相次ぐ家臣の離反、織田と浅井の同盟、信長の執拗な攻めなどにより遂に稲葉山城は落城してしまいます。落城後、龍興はしばらく生き延びているのですが、事あるごとに信長に反抗し、最後は越前の朝倉氏の客将として信長と戦って敗死したと云われています。

稲葉山城から岐阜城へ

岐阜城 展示物(織田信長)より引用

信長公記に次のように述べられています。

八月十五日、色々降参侯て飛騨川のつゞきにて侯間、舟にて川内長島へ、龍興退散。さて、美濃国一篇に仰せ付けられ、尾張国小真木山より、濃州稲葉山へ御越しなり。井口と申すを、今度改めて、岐阜と名付けさせられ、明くる年の事。

信長公記・巻首 稲葉山御取り侯事より

岐阜城命名は政秀寺古記に登場する沢彦宗恩(たくげんそうおん)の逸話が有名です。

信長『和尚!ここ井口を改名しようと思うんだけど、何か案はあるか?』

宗恩『いろいろ考えてみたのですが。岐山、岐陽、岐阜とかどうですか?』

信長『ほぅ。岐阜はなかなかのセンスだと思う。その心は?』

宗恩『中国故事に倣いました。岐山を拠点にして周国が殷国を滅ぼしたことからです。』

信長『阜は?』

宗恩『阜は小高い丘の意味があります。』

信長『じゃあそれにしよう!』

かなり有名な話ですが、後世の創作であるとも云われています。信じるか信じないかは貴方次第です!

その後の岐阜城

岐阜城 展示物(明智光秀)より引用

1576年、信長は息子の信忠に家督を譲り信忠が岐阜城主となります。

信長自身は1579年に完成した滋賀県の安土城に移りますが、3年後の本能寺の変で明智光秀が信長と信忠を誅殺。

1583年、豊臣秀吉に味方した池田恒興に美濃国13万石が与えられます。池田恒興は幼少期から織田家に仕えた重臣です。

岐阜城 展示物(池田元助)より引用

池田恒興が美濃国を拝領された際、息子の元助に岐阜城が与えられました。しかし翌年の1584年に起きた小牧・長久手の戦い(豊臣秀吉vs織田信雄、徳川家康)で恒興と元助は討ち死にしてしまいます。

岐阜城 展示物(池田輝政)より引用

その後、池田恒興の子・輝政が岐阜城に入城。

池田輝政が転封になった後、豊臣秀吉の甥・秀勝が入城。秀勝は若くして亡くなり、今度は織田信忠の息子である織田信秀が岐阜城主になりました。

1600年、関ヶ原の戦いで織田信秀は西軍の味方に付き岐阜城で籠城を試みますが、城を知り尽くしている池田輝政に攻められ落城しています。

終わりに

1601年、関ヶ原の戦いで勝利した徳川家康は岐阜城を廃城にします。

岐阜城の遺構は徳川重臣の奥平信昌によって近隣の加納城に移されました。

こうして岐阜城は終わりを迎えます。

コメント