萩原朔太郎は群馬県前橋市千代田町の生まれで明治から昭和を生きた詩人で、代表作に『月に吠える』『青猫』『氷島』『猫町(小説)』などがあります。日本近代詩の父と呼ばれ口語自由詩を確立させました。

それでは前橋市にある萩原朔太郎ゆかりの地を見てみましょう!

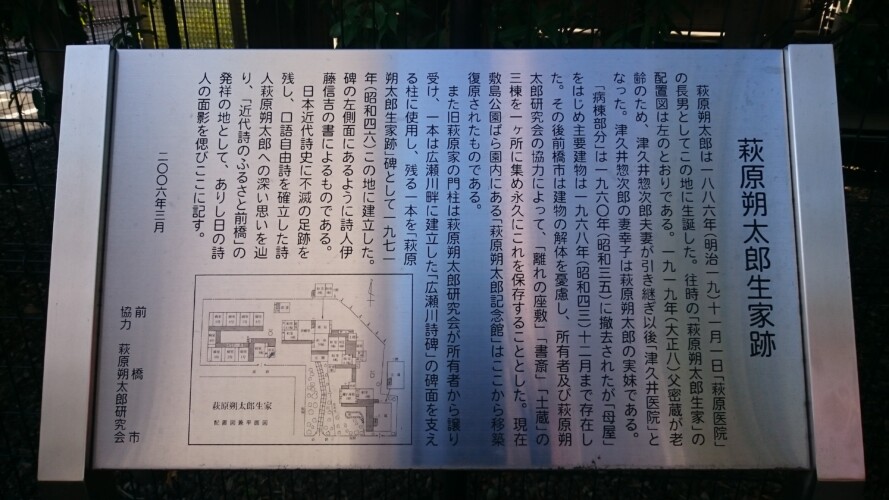

萩原朔太郎生家跡

萩原朔太郎は一八八六年(明治一九)十一月一日『萩原医院』の長男としてこの地に生誕した。往時の『萩原朔太郎生家』の配置図は左のとおりである。一九一九年(大正八)父密蔵が老齢のため、津久井惣次郎夫妻が引き継ぎ以後『津久井医院』となった。津久井惣次郎の妻幸子は萩原朔太郎の実妹である。

『病棟部分』は一九六〇年(昭和三五)に撤去されたが『母屋』をはじめ主要建物は一九六八年(昭和四三)十二月まで存在した。その後前橋市は建物の解体を憂慮し、所有者及び萩原朔太郎研究会の協力によって、『離れの座敷』『書斎』『土蔵』の三棟を一ヶ所に集め永久にこれを保存することとした。現在敷島公園ばら園にある『萩原朔太郎記念館』はここから移築復原されたものである。

また旧萩原朔太郎の門柱は萩原朔太郎研究会が所有者から譲り受け、一本は広瀬川畔に建立した『広瀬川詩碑』の碑面を支える柱に使用し、残る一本を『萩原朔太郎生家跡』碑として一九七一年(昭和四六)この地に建立した。碑の左側面にあるように詩人伊藤信吉の書によるものである。

日本近代詩史に不滅の足跡を残し、口語自由詩を確立した詩人萩原朔太郎への深い思いをを辿り、『近代詩のふるさと前橋』の発祥の地として、ありし日の詩人の面影を偲びここに記す。

二〇〇六年三月

前橋市

協力 萩原朔太郎研究会現地案内板より

萩原朔太郎は1886年(明治19)に萩原医院院長・萩原密蔵の長男として誕生。生家は1968年(昭和43)までここに存在していましたが老朽化により補修されて別の場所に移動されました。この萩原朔太郎生家跡の石碑は旧萩原宅の門柱を再利用したものです。

場所は【群馬県前橋市千代田町2-1-1】。シティータワーマンションの側面に隠れるようにあるのでちょっと見つけにくいです。

萩原朔太郎記念館

敷島公園のばら園内に萩原朔太郎の生家が移転されています。

ここでは書斎、離れ座敷、土蔵を見学できます。

2016年(平成28)9月26日から【群馬県前橋市城東町1丁目2−7付近】へ移築するため一時閉館になりました。2017年(平成29)3月から再開予定だそうです。

移転が完了して今は↓の位置にあります。

敷島公園にあったころの萩原朔太郎記念館

奥の土蔵が展示室になっていて自由に入れます。

自分で入口を開け、電気をつけてスリッパを履いて見学する感じ。

土蔵内部。

萩原朔太郎は集団行動になじめず学生時代は基本独りで行動していたようです。

かなり頭は良かったみたいですけれど、身体的にも精神的にも病弱で入退学を繰り返し周囲を困らせていました。その一方で詩作や音楽には精を出し才能を開花させていきます。

1913年(大正2)北原白秋の雑誌に詩を発表したことから詩人の道へ。室生犀星と出会い人付き合いの苦手な朔太郎に友人ができ始めました。このころから得意のマンドリンで演奏会を開催しています。しかし精神的な問題は解決せず形而上学的な問題に頭を悩ませ始めます。

終わりに

1925年(大正14)に妻と娘2人を引き連れて上京。

芥川龍之介や室生犀星と交流。三好達治などが書生として朔太郎を慕うようになりました。

1929年(昭和4)性格の不一致を理由に妻と離縁。娘2人を引き連れて前橋へ戻ります。離縁のダメージが大きかったようで生活はどんどん荒れていきました。朔太郎は結婚に向いていない人柄だったのでしょう。

その後、再び上京して世田谷区に居住。1934年ごろ(昭和9)明治大学で詩の講義などを行いその名を轟かせました。

1942年(昭和17)55歳のとき、急性肺炎に罹り亡くなります。

コメント