熊本県人吉市には幽霊の絵で有名な永国寺という古刹がある。

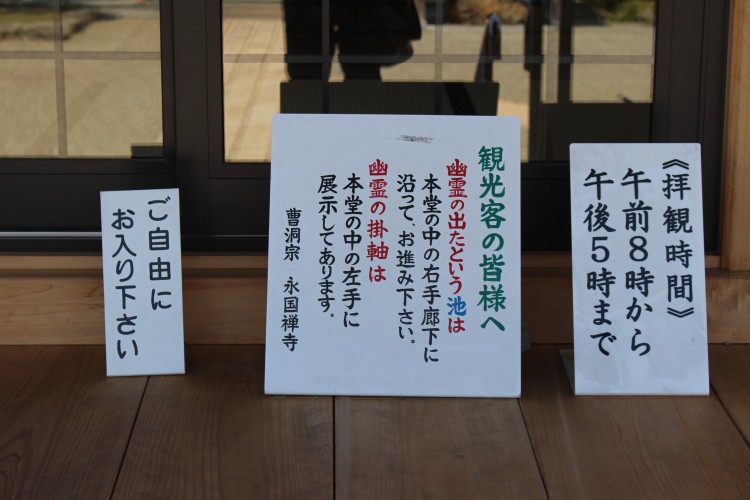

境内の案内板を以下に引用しよう!

永国寺

本尊は釈迦如来で、曹洞宗蓬莱山永国寺という。第九代相良前続公が開基、一徑永就和尚が開山し、寺院の創立は応永十五年(一四〇八)とも十七年ともいい、第二代住職實底和尚の時である。明治十年西南の役の際、約一ヶ月程西郷軍の本営となったところでもある。寺宝として有名な幽霊の絵がある。

人吉市教育委員会

永国寺案内板より

とのこと。

永国寺へのアクセス

人吉駅から南にまっすぐ進み人吉橋を渡って少し進んだ右側に永国寺見える。

私は駅の駐車場に停めて徒歩で向かったので詳しく確認しなかったが、参拝者用の駐車場があるので開いていれば停められるのではないかと思う。念のためお寺の方に確認した方が良いかもしれないが。

永国寺の景色

この日は西南戦争『人吉の戦い』を知りたいがために人吉市街をひたすら歩くという苦行の旅を行っていた。

苦行というと言葉が悪いかもしれないが、早朝4:00に出発し、人吉に着いたのは確か8:00くらいだったと思う。

そこから飯も食わずがむしゃらに歩き、一通り周り終えたのが17:00。

次の日は朝から仕事だったので休む暇もなく人吉を出発し家に着いたのが22:00過ぎ。

好きでやっているから自業自得なのだけれど、この日は『もう少し自分に優しくしたら?』とちょっと後悔した。

『おれ、寝てないよ?自慢』と同じくらいどうでもいい自分語りは捨て置いて…。

本題に入ろう!

西郷本営跡の碑

永国寺に訪問した一番の理由は西郷本営跡の碑を見る事であった。

田原坂の戦いで敗北した西郷軍は熊本城の包囲を解き、政府軍の追撃を受けながら人吉に入る。

このとき人吉城は既に取り壊されていたので、永国寺を本営とし西郷隆盛を含む幹部たちが作戦を練った。

西郷軍は球磨川を挟んで官軍と争ったが、多勢に無勢。

西郷軍は大畑(人吉の南)へ退却し宮崎方面へと敗走。

その後については現地に訪れたら記事にしようかと思う。

人吉二番隊士の碑

西郷本営跡の碑以外にも西南戦争に関する人吉二番隊士の碑。

人吉隊は西郷軍の味方をした士族の部隊。

人吉の戦いで官軍に投降し、その後官軍の一員として西郷軍と戦った。

この碑は人吉隊がまだ西郷軍に属していた時、五木村で政府軍と争った際の戦死者を祀る石碑である。

千人塚石塔(耳塚)

豊臣秀吉が2度行った朝鮮出兵で各々の武将たちは手柄を証明するため敵兵の耳や鼻をそぎ落とし日本へ持って帰ったらしい。

案内板によると人吉城主の相良頼房は1800の耳や鼻を秀吉に献上したとあった。

この石塔は敵兵の霊を鎮めるために建てられたと伝わる。

永国寺五重石塔

この五重石塔は『嘉禄三年(1227)四月二十四日大檀那藤原□重』の銘文があり、球磨地方最古の在銘重層石塔である。

永国寺五重石塔 案内板より

永国寺が創立される以前にあったとされる石塔。

『藤原□重』は相良氏初代の長頼の甥っ子である頼重の名前だと伝わる。

今は四重しかないが昔は五重だったのだろう。

※□は不明文字。

本堂へ

この潔さには脱帽した。

全面に幽霊が押し出されています!

怖さを求めて訪問したらある意味でガッカリするでしょう。

幽霊の絵とは?

本堂入ってすぐ左にある幽霊の絵掛軸(レプリカ)。

本物は毎年8月に開催される永国寺ゆうれい祭りで見れるそうだ。時期になるとネットなどに広告等が出されるはずなので見たい方は要チェック!

パンフレットに幽霊の絵の由来が書かれていたので引用する。

当寺開山実底超真和尚が描いたと伝えられる。

創建当時、近郷の木上に、さる知名の士がおり、妾を囲ったが、本妻の嫉妬に悩み、球磨川に身を投げて、非業の死を遂げた、

しかし、その怨みが幽霊となり、本妻を苦しめた。本妻は実底和尚の法力を頼り、当寺に駆け込んだ。

和尚の前に現れた幽霊は、和尚より因果の道理を説き聞かされ、和尚が描いた己れの醜い姿に驚き、和尚に引導を渡して欲しいと懇願し、実底和尚の引導に依り成仏し、それから現れなくなったという。

本堂裏の幽霊が出た池は湧水池で、春には桜、つつじ等、夏には水蓮等咲き乱れ、四季折々の変化を楽しむことができる。

通称『幽霊寺』といわれる由縁である。

永国寺 パンフレット 幽霊掛軸より

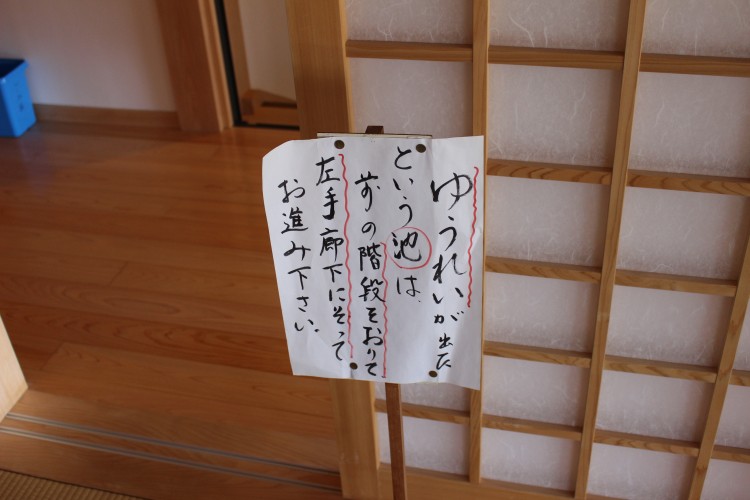

幽霊の出た池へ

ビックリするくらいの親切さに顔がほころぶ。

ここが幽霊が出たとされる池。

ずーっと昔に幽霊は成仏してしまったので、今は不在とのこと。

コイや大きなカメが気持ちよさそうに泳いでいた。

終わりに

一番の目的である西南戦争に関する石碑も見れたし、幽霊の絵と池もゆっくり見学出来たので大満足。

拝観無料だが、そのまま帰るのも『なんだかなぁ』と思い賽銭箱にありったけの小銭を投入して永国寺を後にした。

コメント