せっかく旅行記ブログを書いているのだから地元も記事にしなければと思い立ち、一日かけて桐生市新里町を散策してきました。私が過ごしていた頃は群馬県勢多郡新里村でしたが、平成の大合併により町に昇格しました。

たしか合併当時は大学に通うため上京していたので、帰省した際に名前が変わっていてビックリした記憶が残っています。個人的には『新里は町じゃなくて村のままのほうがよかったな』と少し残念に思います。新里は町より村の方が響きが良いと感じるのです。

さて、本題。

悲しいかな、新里町には特筆すべき名所はありません。ということで今回の記事はほとんどの方が興味を持たれないであろうマニアックな史跡などを取り上げます。

それでは参りましょう。

群馬県指定史跡 山上城址公園

桐生市新里町山上297番地1にある入場料無料の城址公園です。

今はどうだか知りませんが数十年前は休日になるとそこそこ賑わっていました。

子供の頃、これらの遊具でよく遊んでいました。懐かしい!

この井戸も当時と全く変わっていません。鉄格子が張ってあるので中に入っても落ちません。

こんなのあったんだ?って感じです。

山上城址公園は芝生ゾーンと雑木林ゾーンに分かれています。

雑木林ゾーンに城が建っていたみたいです。

本丸跡広場にも少しだけ遊具が設置されていましたけど、当時遊んでいる子供はほとんどいなかったと思います。薄暗くてちょっと不気味なんですよね。ここ。

山上家と常広寺

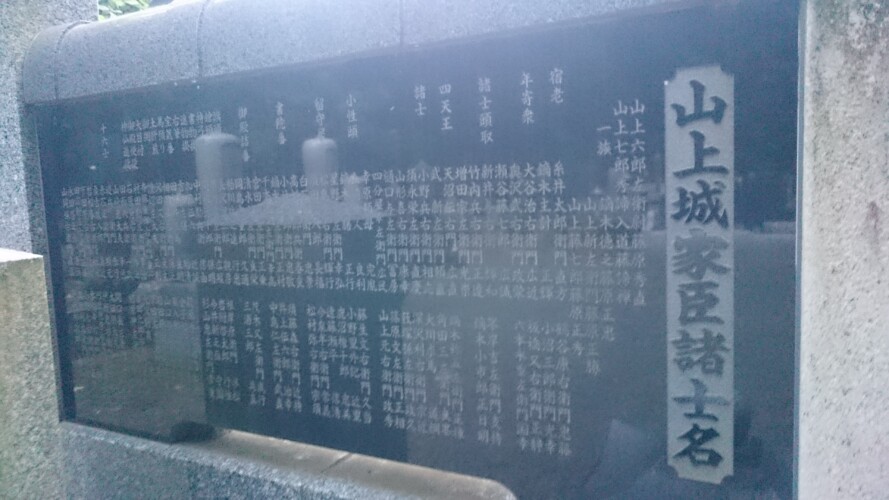

お隣の常広寺には山上家に関する石碑が建てられています。

山上家のルーツ。

大化の改新で有名な飛鳥時代の藤原鎌足(中臣鎌足)から数代後の藤原秀郷(平将門討伐で功績をあげた)、それからさらに九代後の藤原高綱が山上城主になりました。桐生市のホームページには甲斐国の武田勝頼に攻められ落城、廃城したと書かれています。

漫画・花の慶次に登場する山上道及はこの城の関係者だったようです。山上氏の没落後は下野国の佐野氏や越後国の上杉氏を頼ったといいます。

国重要文化財 山上の多重塔

田畑の中にポツンと佇む多重塔。801年(平安初期)に道輪というお坊さんが平和を願って建てた供養塔。

的になことが塔に刻まれています。(超訳)

もともとは朱色に塗られていたみたいで『血塗られた多重の塔。あそこは心霊スポットだ』なんて噂がありました。

国指定史跡 武井廃寺塔

この史跡は寺院の柱を支える礎石跡と考えられてきたのですが、傾斜地であることと他に礎石が見つからないという理由から、最近の研究では奈良時代の火葬墓跡説が濃厚になっています。

木の棒でなかをかき回して遊んだ記憶が蘇ります。

もしかしてこの中で人体を燃やしていたのかな……。

天神古墳

新里中央小学校の敷地内にある古墳。

500年代に作られたといわれる古墳で、刀や埴輪(はにわ)などの遺物が発掘されました。

ここから数百メートル離れた忠霊塔と天神古墳は洞窟で繋がっているというありえない噂がありました。

↓がその忠霊塔。

群馬県指定重要文化財 関の磨崖仏

鎌倉時代の摩崖仏。

阿弥陀如来、脇侍(わきじ)右が観音菩薩、左が勢至菩薩。

群馬県指定史跡 中塚古墳

600年ごろに作られた新川臣(にいかわおみ)の墓といわれています。

むかしは整備されていて中に入れました。

天台宗 善昌寺

806年(大同1)に伝教大師最澄が上野国に向かう際、弟子の宥海によって創建されたと伝わります。

当時は大同寺と呼ばれていたそうです。

同世代に活躍した空海もそうですが、いろいろなところを遍歴なさっているんですね。

善昌寺境内の新田義貞首塚

上野国(群馬)出身の新田義貞は鎌倉幕府を滅ぼしたことで全国的に有名ですね。

後に同じ討幕派で遠い親戚の足利尊氏と対立し越前国藤島(福井県)で戦死しました。そして京の六条河原でその首を晒されています。あまりに不憫に思った重臣の船田義昌(ふなだよしまさ)が首級を生誕地である群馬に戻したいと死線を潜りどうにか持ち帰ったそうです。

船田義昌は新田義貞を手厚く葬り、本人は供養のためこの寺で生涯を終えたといわれます。そういう経緯があって大同寺から義昌の『昌』をとって善昌寺と呼ばれるようになりました。

この話がどこまで本当かはわかりません。

終わりに

懐かしい新里町の散策はこれにて終了!

『この村、なんもないな~』と若かりし頃過ごしましたが、注意して探せば色々と見つかるものですね。

長いこと地元から離れてる人は故郷に戻ってみると違った一面が見えるかもしれませんよ。

コメント