白井宿は群馬県高崎市から新潟県長岡市を結ぶ三国街道にあった宿場町。

江戸から越後(新潟)に抜ける道なのでかなりの往来がありました。

当時の面影はほとんど残っていませんが白井宿をぶらり歩き、ついでに近くの白井城跡まで行ってきました。

白井宿と白井堰

白井宿には清らかな堰(せき)が流れています。

堰について調べてみるとダムのような水をせき止める構造物と出てきますが、ここでは用水路に近い意味だと思います。

現在は群馬用水が流れています。昔は雨水や井戸の水が流れる溝だったそうです。

虎薬師

掘った井戸の底から虎に乗った薬師如来像が見つかったという伝説があります。百年に一度とないおめでたいことだということでお堂を建てました。

白井の力石

別名だるま石、あぶら石とも呼ぶそうです。

力自慢競争で使われたとのことですが10人いたとして2~3人しか持ち上げられなかった重い石です。

土蔵造りの家並み

土蔵は土で出来た壁に漆喰(消石灰)を塗って仕上げた伝統的な建築様式です。

北向地蔵尊石堂

街の中心に位置しています。多くの信仰を集めたとのこと。

左下に窪みのある石があるのですが手洗い石といい、この水で眼を洗うと眼病が治ると伝わります。

延命水の井戸

飲むと長生きできるといわれたのかな?

羅漢水の井戸

羅漢は阿羅漢のこと。仏教用語ですね。

尊敬に値する人、悟りに達してもう学ぶことのない人たちを指します。

先霊と井戸の成功を祈り十六羅漢の供養を行ったことから命名されました。

宮本町の井戸

町の南にある井戸。

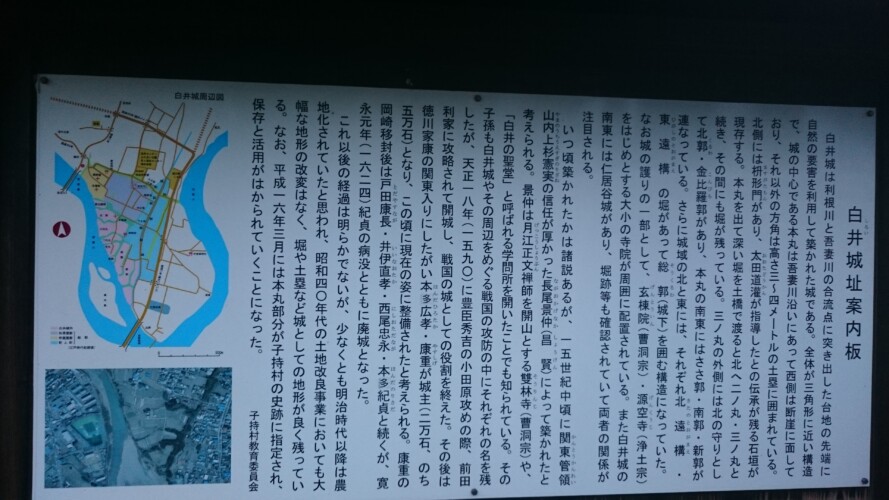

白井城跡

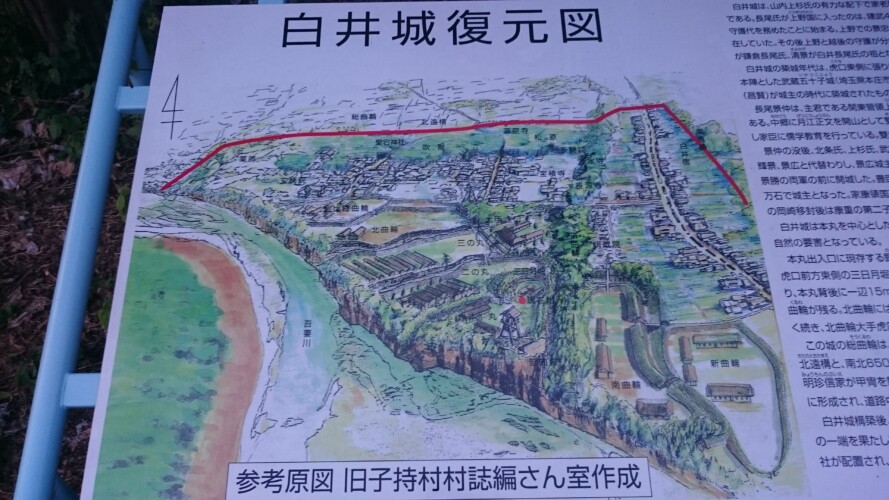

白井城は室町時代から江戸時代初期にかけて存在した城。

利根川と吾妻川の合流地点にあり利根川方面が白井宿、吾妻川方面が断崖になっています。崖を利用して造られた城を崖端城と呼ぶそうです。

城主がコロコロ変わっています。白井長尾氏(築城)→上杉氏→武田氏→後北条氏→徳川氏(廃城)という感じ。

こんな感じの道を歩いていきます。

帯郭は郭をさらに囲う郭です。

三日月掘。

馬出(出撃時の出入り口)の前に敵からの侵入や城内を見づらくするために土塁を盛るのですが、その土塁の外側に掘った堀のこと。※丸馬出は土塁が半円なので必然的に三日月型になる。他にもいろいろな馬出があります。

枡形門。

第一門、第二門とあり間(四角形の空間)で敵をしとめるという必殺の門。

小高い山にぽつねんと石祠。

白井城についての説明。

本丸跡。

おっちゃんの貴重なお話

私が訪問したとき本丸跡で作業をしているご年配の男性がいらっしゃいました。

どういうきっかけで話をし始めたのかは忘れましたが、30分近くこのあたりの歴史の話をしてくださいました。

・本丸は俺の土地

・俺の家系は岐阜の斎藤道三と関係がある

・三日月堀は山本勘助が考えたらしい

・1783年の天明の大噴火が吾妻川、利根川の流れを変えたみたい

・子持村はコンニャクが有名。だけど本丸跡は軽石が少なく栽培に向いていない

・昔の人は城から脱出するとき井戸に大切なものを捨てていくから、もしかしたらここを掘ったらお宝出るかもね。

ってな感じのことを嬉しそうに話されていました。ありがたいことにおっちゃんはマイカーを停めていた近くの駐車場まで送ってくださいました。ほんと感謝!

こういう出会いがあると旅は一気に楽しくなりますね。

コメント