1877年(明治10)2月14日、西郷隆盛は閲兵を行い17日に鹿児島から熊本へ進軍した。

日本国内最大の内戦『西南戦争』の始まりである。

西郷率いる薩軍は官軍(明治政府)の重要拠点であった熊本城の早期攻略を目指したが、籠城側の抵抗が想像よりも強く、長囲策を採用し隙を狙った。

熊本城を救出するべく明治政府は援軍を差し向け薩軍の討伐を試みたのだが、そこには狭く険しい田原坂があった。

田原坂突破を目指す官軍とこれ死守する薩軍の壮絶な戦いが始まる。

田原坂公園へのアクセス

九州自動車道・植木ICを下りて分岐を『熊本・植木方面』へ。

国道3号線を進み舞尾の信号を右折し、国道208号線に入る。

しばらく進み植木町豊岡の信号を左折、道なりに進むと田原坂公園に辿り着く。

田原坂駅から徒歩30分程の距離なので、余裕のある方は散策しながら向かうのも良い。

田原坂公園について

田原坂公園は古戦場ゆえに心霊スポットとして紹介されることが多い。

死傷者が両軍合わせて4000人以上ですからね。きっとこの辺りは死屍累々だったのでしょう。

私には古跡としか映らないけれども、霊的な意味で恐怖を感じる者もいるのかもしれない。

銃弾が残る蔵

銃痕が残る土蔵(レプリカ)。

かちあい弾とは?

現地案内板より引用

当時の写真。

壮絶な銃撃戦が繰り広げられ、田原坂では”かちあい弾”がよく発掘された。

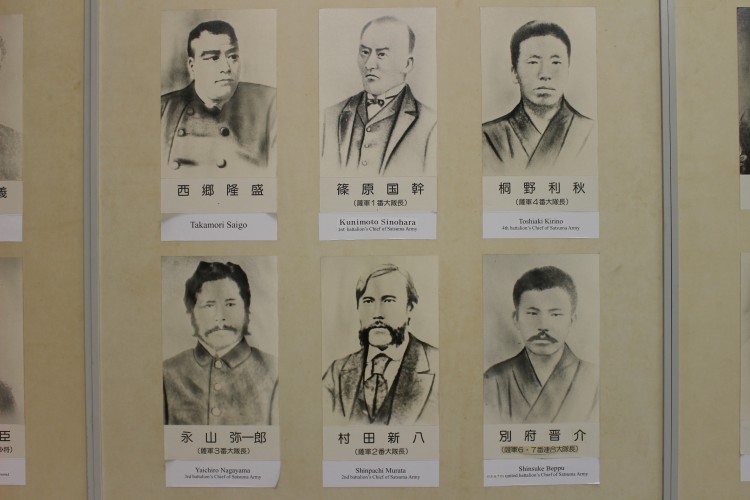

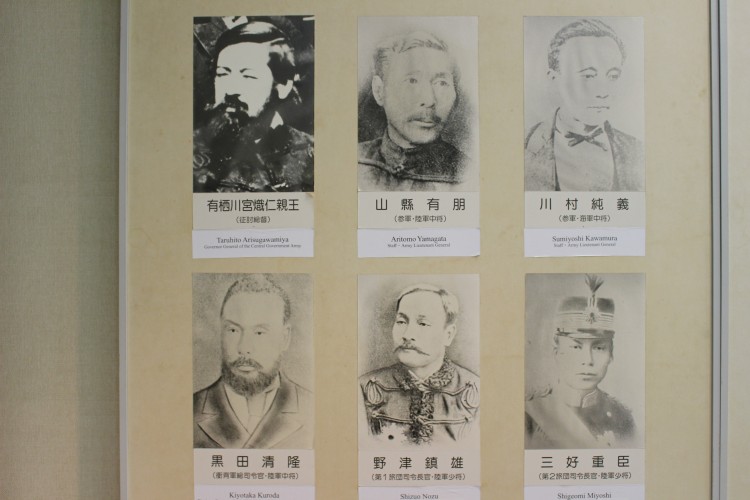

両軍の主要人物

薩軍の幹部。

幕末から明治にかけての乱世を生き抜いた猛者ばかり。

明治政府軍。

西南戦争には幕末の動乱を生き抜いた人物やその後の日本の中枢で活躍する人物が多く登場する。

川村純義、黒田清隆、野津鎮雄、樺山資紀、與倉知實(与倉知実)は元薩摩藩士。

かつて味方同士だった者たちが激しく争ったのである。

西郷隆盛の従兄弟の大山巌も参戦していて、結果西郷を殺してしまったことを悔やみ二度と鹿児島へは帰らなかったと云う。

ここでは紹介されていなかったが、日清・日露戦争で活躍した乃木希典は田原坂の戦いで薩軍に連隊旗を奪われ、明治天皇に殉じるその日まで、このことを悔やんでいる。

田原坂西南戦争資料館

ここでは西南戦争、それに至るまでの経過などを学ぶことが出来る。

西南役戦没者慰霊之碑

当日、自衛隊の方々が研修に来ていて若い隊員がぞろぞろと田原坂を見学していた。

良くも悪くも日本のためを思って戦った先人たちの声を聴きに来たのだろうか?

現在日本に住む多くの人々にとって『戦争=悪』は周知の通りだが、当時の方々が『何を思って戦ったのか?』を知ることは非常に大切なことである。

彼らも我々と同じ感性で『戦争なんてしたくなかった、でもそうするしかなかった。』と考えていたのではないだろうか?

同様の環境に置かれていたら躊躇なく敵に引き金を引いていたに違いない。

歎異抄に”さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべし”とあるが、まさにその通りだと思う。

戦争という言葉を忌み嫌うだけでなく、俯瞰して学ぶ姿勢も必要だと考える。

田原坂の戦いの経過

1877年(明治10)3月1日から18日までの間、官軍は地の利を熟知した百戦錬磨の薩軍に苦しめられ進軍を阻まれた。

両軍は19日に一度休戦し、官軍が20日に総攻撃を仕掛けた。

この日は豪雨で田原坂は霧に包まれていたと云う。

攻守兼ね備えた三段構えの陣で突撃する官軍。

また、吉次峠に陣を張る薩軍別動隊が救援出来ないよう陽動を仕掛けている。

薩軍はかつてない猛撃と豪雨、霧の影響により退却を余儀なくされた。

田原坂の戦いの結末

『田原坂』の歌に出てくる美少年の像。

雨は降る降る人馬は濡れる、越すに越されぬ田原坂右手に血刀左手に手綱、馬上豊かな美少年

田原坂の戦いは官軍が押し切って薩軍の敗北に終わった。

その後、官軍の別動隊が海から熊本の南に入り、背後から詰め寄られた薩軍は熊本城の包囲を解いている。

田原坂の敗北により薩軍は次第に追い込まれ人吉、宮崎、延岡、最後は鹿児島へ敗走していく訳だが…。

それは、また別のお話。

終わりに

戦争系の記事は時系列が煩雑で執筆するのが難しい。

そんな時は映像に頼ることにしている。

やや古いけれど↓のドラマを見れば戦いの雰囲気は掴めると思う。

コメント