みどり市大間々町小平にある小平鍾乳洞に行ってきました。

東京に小平(こだいら)と呼ぶ地名がありますが、こちらの小平は『おだいら』と読みます。

まずはアクセスや入場料から!

小平鍾乳洞へのアクセスと入場料

大間々から国道122号線に入り足尾方面へ進みます。上桐原の信号を直進して渡良瀬川を越え丁字路を右折、道なりに直進すると到着します。

小平鍾乳洞の入場料は大人が320円、子供150円です。この料金で鍾乳洞と付随している湿生植物園が見学できます。

最新の情報は↓のサイトにありますので、訪問される方はリンク先へどうぞ。

小平鍾乳洞

みどり市の天然記念物に指定されています。

小平鍾乳洞は小平の里という自然施設のなかにあり、他にもキャンプ場や親水公園があります。人里離れた場所ですが夏になると家族連れで賑わいます。

それでは鍾乳洞の中に入りましょう!

蛇の目の岩屋

古文書に書かれている『蛇の目の岩屋』はこの付近です。広さ約5メートル四方、高さ約4.5メートルで『蛇の目傘』が開いているように、天井が三角形になっています。

現地案内板より

まず最初に蛇の目の岩屋。

『天井が三角形になっています。』というのがポイントです。

たぶんこれの事を言っているのだと思います。

カーテン

天井や洞壁から幕状に垂れ下がっている二次生成物です、形態や大きさはさまざまあり、名前の通り薄く広がった形態をしています。裏側より光を当てると透けて見えたり、指ではじくと独特な音色を奏でます。

現地案内板『カーテン』より

小さいですが確かにカーテン状になっていました。説明に指ではじくと独特の音色がすると書いてあったのではじいてみましたが……。

う~ん。乾燥した味気ない音しか……。このカーテン、大きくなるとオーロラのようになるそうです。

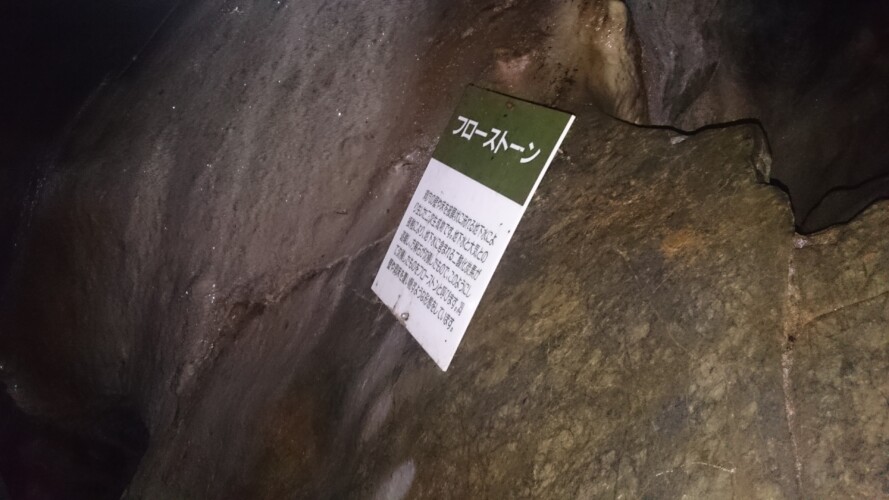

フローストーン

洞穴の壁や床を被膜状に流れる地下水により生じた二次生成物です。地下水と大気との接触により、地下水に含まれる二酸化炭素が遊離し、方解石が沈積したもので、このようにして沈積したものをフローストンと呼びます。洞壁や洞床を覆い隠すような形態をしています。

現地案内板『フローストーン』より

もとの岩石に別の二次生成物が覆いかぶさっている状態。

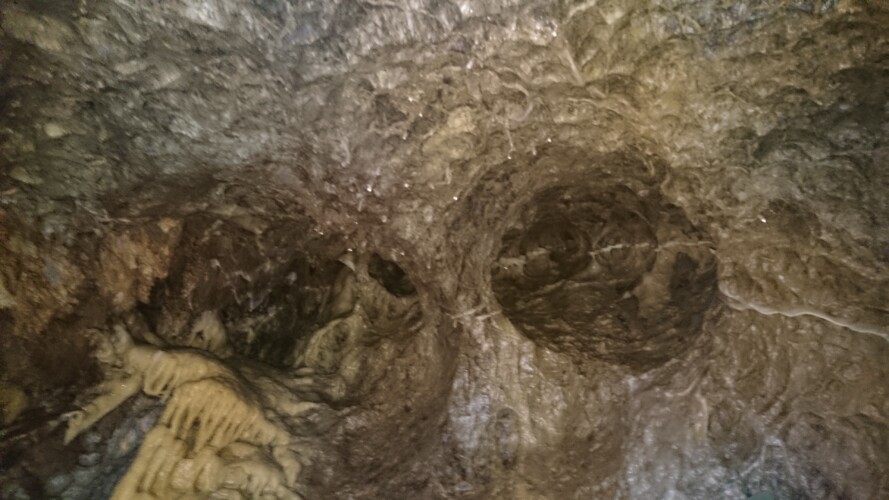

蛇腹の天井

『天井は岩の間を蛇の行くかたち是を名づけて蛇腹の天井』と古文書に書かれています。天井の鍾乳石が白蛇の形をしているのを見て、明治時代の人々は考えたのでしょう。

現地案内板『蛇腹の天井』より

おぉ~。確かに白蛇のように見えます。とても美しいです。

ストロー

洞穴の天井に生成する外形5ミリ程度の細長い管状の二次生成物をストロー(鍾乳管)と呼びます。つらら石が成長する初期段階にあたります。長さは数センチから20センチ程度のものがよく見られ、小平の鍾乳洞内ではよく発達しています。

現地案内板『ストロー(鍾乳管)』より

ちょっと見た目が気持ち悪いです…。これが後述するつらら石に変化します。

金勢の間

『金勢』とは、男性シンボルを神聖化した言い方です。石筍の形を象徴化して考えられたものと思われます。明治初期にこの洞穴が発見された時は、洞穴の鍾乳石をさまざまな仏像にたとえ、崇拝していました。

現地案内板『金勢の間』より

あれのように見えるこの鍾乳石を石筍(せきじゅん)といいます。

『石のたけのこと』はいい例えだと思います。天井から垂れてきた地下水に含まれている成分が長い時間をかけて固まりこのような形に生成されます。小平鍾乳洞はつらら石やカーテンよりもこの石筍がよく発達しているように見えます。

つらら石

洞穴の天井から、つらら状に垂れ下がった二次生成物を、つらら石(鍾乳石)とよびます。主に円筒や円すい体の形態をしています。鍾乳石の断面を見ると、樹木の年輪に似た模様の中心部に、小さな穴が開いていることが多く、ストロー(鍾乳管)が成長したものがつらら石となります。

現地案内板『つらら石』より

もっとアップで撮ればよかったのですが、まぁ何となくわかるよね。

天然橋(ナチュラルブリッジ)

洞穴形成期に、地下水による石灰岩の溶蝕の際に、解け残った母岩が両壁を橋渡ししている形態を、天然橋(ナチュラルブリッチ)と呼びます。

現地案内板『天然橋(ナチュラルブリッジ)』より

酸性の地下水が石灰石を溶かし酸に強い部分を残してアーチを作っています。

リムストーン

緩やかな傾斜を持った胴床を、地下水が流れて出来た、田の畦のような形態をした二次生成物です。内側に水をためているものをリムストーンプールと呼びます。

現地案内板『リムストーン』より

写真を撮ったもののこれがリムストーンなのかは不明。田んぼの畦のような形をした二次生成物と書いてあったので深くなっている部分ではなく両サイドのことをいっているのだと思われます。

ヘリクタイトとヘリグマイト

重力を無視したような屈曲して成長する細い管状の二次生成物です。直径1~5ミリ程度が一般的です。天井やつらら石より、下方あるいは側方に伸びたものをヘリクタイト、胴床や石筍より上方に伸びたものを、ヘリグマイトと呼びます。学術的に大変貴重なものです。

現地案内板『ヘリクタイトとヘリグマイト』より

どれのことをいっているのか全然わかりませんでした。つらら石や石筍から重力関係なしにいろいろな方向に向いている突起みたいなもの。そんなもあったかな?かなり真剣に探しましたがわかりませんでした。

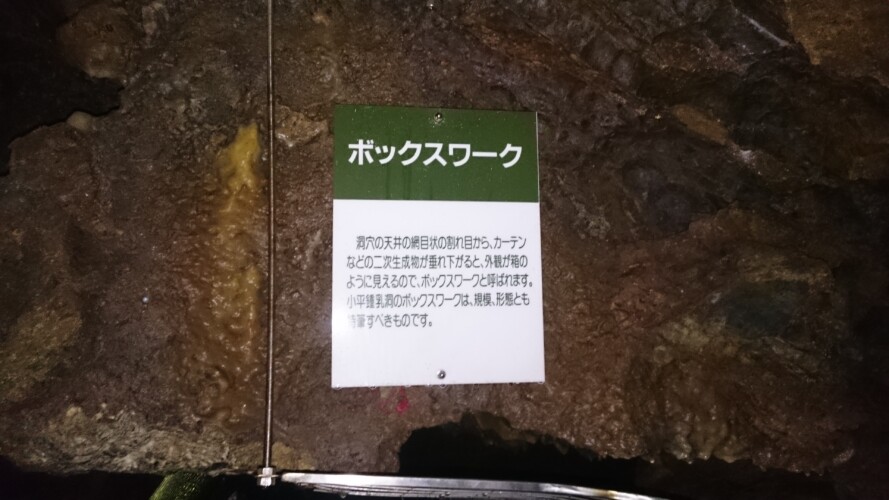

ボックスワーク

洞穴の天井の網目状の割れ目から、カーテンなどの二次生成物が垂れ下がると、外観が箱のように見えるので、ボックスワークと呼ばれます。小平鍾乳洞のボックスワークは、規模、形態とも特筆すべきものです。

現地案内板『ボックスワーク』より

これもわからないです。

多分、ボックスワークの説明があるこの空間のことを言っているのだと思います。

コメント