大分県の山中に日本で一番美しい記念物と評価される鍾乳洞があります。

洞の奥行きは500m、閉塞型の鍾乳洞で外気の侵入が少なく、風化作用されなかったため、記念物は光沢がよく、均整のとれた最も美しい形で成長し、純白に近いのが特徴です。

(中略)

その美観の美しさは(元)日本ケイビング協会長(愛媛大学助教授)山内浩先生より日本で一番美しい記念物であり、代表的な鍾乳洞であると折紙がつけられました。

風連鍾乳洞 パンフレットより

とあります。引用文の『閉塞型の鍾乳洞』は出入口が一つの洞の事。

何千、何万年単位で育っていく鍾乳石にとって風の影響は大きく、形や色を変えてしまうほどの力を持っています。

日本一美しい記念物とは如何に?

それでは風連鍾乳洞の様子を写真で紹介します。

風連鍾乳洞へのアクセス

大分市方面から国道10号線を佐伯方面へ進めば着きます。近づくと案内板があるのでそれに従えば迷うことはありません。時間は大分市内から1時間程です。

風連鍾乳洞の風景

ここでチケット購入して少し歩くと洞窟です!

探検開始!

洞内の温度は15℃。夏は涼しく冬は暖かく感じます。

どんどん奥へ。

天井から滴り落ちる水を飲めます。味は可もなく不可もなく。

1.亀さん

亀のような形をした鍾乳石。

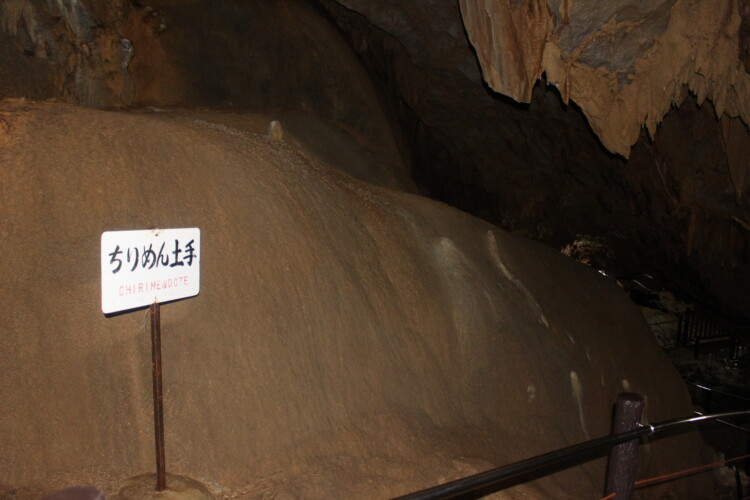

2.ちりめん土手

ちりめんのような触り心地なのかな?フローストーンと呼ばれる鍾乳石だと思います。

3.瑞雲の滝

立派な鍾乳石です。瑞雲は吉兆を知らせる雲のことです。

4.腰折の滝

腰の部分で折れているという意味なのか?それとも中途半端な滝のことを比喩で表したのかな?

5.布引の滝

白い部分を布と例えて布引きしているようにみえるということでしょうかね。

6.不老の滝

老いることのない滝。

7.音無の滝

音がないさらさらとした滝をイメージしたのだろうか。

8.石筍の林

石のタケノコ。上部から少しずつ落ちてくる水滴が気の遠くなる時間を掛けて作り上げた芸術品です。

9.ヘリクタイト、鍾乳帯

ヘリクタイトは重力の関係で通常真下に伸びるはずなのに、どういうわけか様々な方向に曲がって出来る不思議な鍾乳石です。

写真だとわかりづらいので申し訳ないですが、真ん中の小さい鍾乳石が色々な方向に曲がっている様子がみれます。

10.幽香連峰

コリント神殿(コリントス)とも呼ばれているみたい。コリントスはギリシャの神殿で数本の石柱が建っている遺跡です。

大きく立派な石筍がその様に見えるから命名されたのでしょう。幽香連峰についてはわかりませんでした。

11.竜宮の蘇鉄

この空間が龍宮城と命名されているのでそこに生えるソテツということですね。

12.競秀峰

風連鍾乳洞のメインです!高さ15mの空間を貫く威厳ある鍾乳石ですね。

13.仙人の庭

広々とした空間に様々な鍾乳石が広がっています。仙人が寛いでいるような雰囲気。

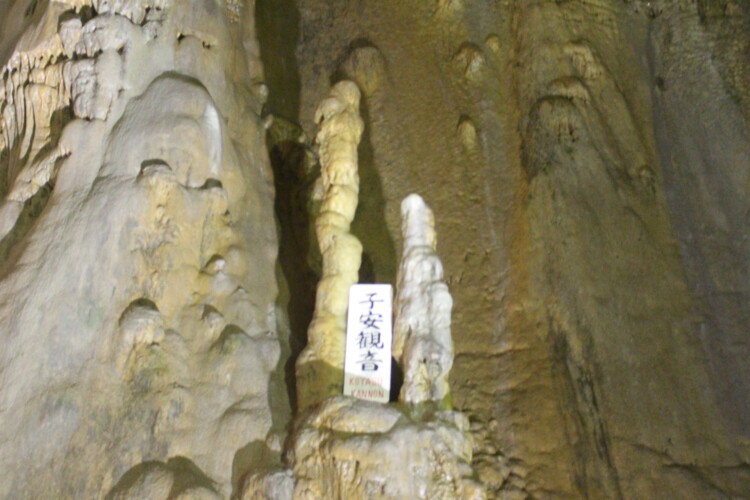

14.子安観音

安産や子供を守護する観音様。神道の子安神(木花咲耶姫)が仏教と融合して造られた観音様だと思われます。

15.萬物相

萬物相は園芸植物の名前です。

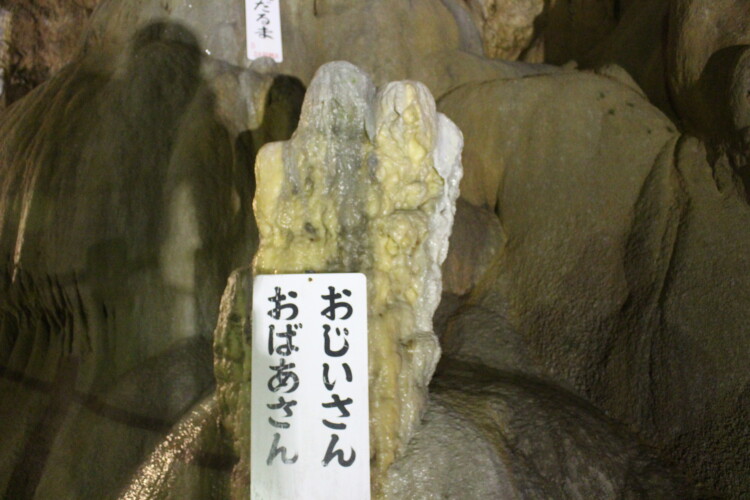

16.おじいさん、おばあさん

他の鍾乳石に比べると派手さは劣りますが、この素朴さと命名センスは素晴らしいと思いました。

個人的に風連鍾乳洞の中で一番好きな鍾乳石です。本当におじいさんとおばあさんに見えてきます。

何万年も掛けて二人は育ち寄り添ってきたのですね。

17.大だるま

名前のまんまです。

18.霊妙閣

霊妙閣というものが存在するのかはわかりません。

言葉の意味的には『貴人が住んでいるような立派な御殿』といったところでしょうか。

下からの石筍と上からのつらら石が見事にくっついている鍾乳石です。

19.天上界

神様が住んでいる世界。

仏教的には天上界も苦しみの世界なんだよね。

20.楽園、昇天洞

何を以てして楽園なのかはわかりません。昇天洞は天高く突き抜けるような様を表しているのだと思います。

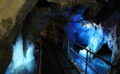

21.瑠璃の殿堂

ここが最終地点。瑠璃の殿堂とはなんだか荘厳な名前です。

瑠璃は仏教の七宝の一つ。ラピスラズリの和名でもあります。

終わりに

風連鍾乳洞は1926年(大正15)に地元の青年団によって発見されました。発見した当初は、奥にこれほどの風景が待っているとは思わなかったでしょう。

私がその青年団の一員だったら死ぬまで自慢し続けます。それくらい素晴らしい鍾乳洞でした。

コメント